গণহত্যা (genocide) সম্পর্কে আলোচনা ও মত-গঠন… জরুরি ও অনিবার্য

বিশ শতক এবং একবিংশ শতককে যথার্থভাবেই—“গণহত্যার শতক” বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯১৫ সালের আর্মেনিয়া থেকে ১৯৯৪ সালের রোয়ান্ডা, নাৎসি হলোকাস্ট থেকে শুরু করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধ্বংস—মানবগোষ্ঠীগুলির পদ্ধতিগত বিনাশ আধুনিক ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থায়ী বাস্তবতাগুলির মধ্যে একটি। উদার মানবতাবাদী আলোচনায় গণহত্যাকে প্রায়শই সর্বোচ্চ অশুভ, এক অকল্পনীয় নৈতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু গণহত্যা কি নিছক ঘৃণা বা বর্বরতার অগ্নুৎপাত? নাকি একে বোঝা দরকার এক সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে, যার শিকড় নিহিত রয়েছে শ্রেণি-সমাজের বিকাশে, রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্রে, সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যে?

বস্তুবাদী এই ভিত্তির উপর জোর দেওয়া মানে ভয়াবহতার লঘুকরণ নয় বরং এর উৎপাদনকারী কাঠামো-উৎসের ভিতরে গণহত্যাকে স্থাপন করলে তবেই বোঝা যায় কেন তা বারবার এত বিধ্বংসীভাবে ফিরে আসে। কেনই বা নৈতিক ক্ষোভ, আন্তর্জাতিক আইন অথবা মানবিক হস্তক্ষেপ অপর্যাপ্ত এবং ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বুর্জোয়া-উদারনৈতিক কাঠামো বর্তমানে গণহত্যা-অধ্যয়নকে বেশ প্রাধান্য দেয়। মুশকিল হল সে সমস্যাটিকে সীমায়িত করে ফেলে “দুর্বৃত্ত নেতা” বা “জাতিগত বিদ্বেষ”-এর হ্রস্ব বৃত্তে। বাস্তব প্রশ্নগুলো—যেমন ভূমি, শ্রমশক্তি, সম্পদ ও ক্ষমতার স্বার্থ—আড়াল হয়ে যায় এভাবেই, অথচ এই স্বার্থগুলিকে বিশ্লেষণ না করলে গণহত্যার প্রকল্পকে বোঝা অসম্ভব।

মার্কসীয় বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে দৃশ্যমান করে। কোন শ্রেণিশক্তি গণহত্যার ভিত্তি গড়ে তুলছে? শাসক শ্রেণির নির্বাহী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র—কীভাবে জাতি, ধর্ম বা বর্ণকে ব্যবহার করে শাসন বজায় রাখে? গণহত্যার অতীত-বর্তমান কীভাবে পুঁজিবাদের হিংস্র উত্থান ও বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত? সর্বোপরি বিপ্লবী রাজনীতি কীভাবে আবশ্যিক সংহতি গঠন করে, গণহত্যার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধ করে? ব্যাখ্যা করে এই চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধ কীভাবে এই কাঠামোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার সম্ভাবনা বহন করে?

নিছক তাত্ত্বিক সওয়াল নয় এসব; প্রয়োগ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুকে গভীরভাবে স্পর্শ করে আছে। যতদিন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ টিকে আছে, গণহত্যার হুমকি ততদিন জারি থাকবে। একমাত্র সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমেই এর অন্তর্নিহিত কারণগুলো নির্মূল হবার আশা প্রাণ পেতে পারে।

ধারণার ঐতিহাসিক উৎপত্তি

Genocide শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন সংযোজন আমাদের শব্দভান্ডারে। ১৯৪৪ সালে পোলিশ-ইহুদি আইনজ্ঞ রাফায়েল লেমকিন এর প্রবর্ত্তক। তিনি গ্রিক শব্দ genos (‘জাতি’ বা ‘গোষ্ঠী’) এবং লাতিন শব্দ cide (‘হত্যা’) মিলিয়ে এই শব্দটি নির্মাণ করেন, যাতে ইউরোপের ইহুদি, রোমা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নাৎসিদের সংঘটিত নৃশংসতাকে চিহ্নিত করা যায়1। লেমকিনের বড় অবদান ছিল এই জোর দেওয়া যে, গণহত্যা শুধু ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নয়—বরং কোনো গোষ্ঠীর সামাজিক অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা: তার সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, এবং একটি সম্প্রদায় হিসেবে টিকে থাকার সামর্থ্যকে ধ্বংস করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৫–৪৬ সালের ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল এই শব্দটিকে আইনি স্বীকৃতি দিলেও, তাতে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা ছিল। নাৎসিদের অপরাধের বিচার হলেও, ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত কাঠামোগত গণহত্যাগুলো—যেমন ভারতের দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, কঙ্গোতে বেলজিয়ান শাসকদের নৃশংসতা, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধন—এসব অপরাধকে এই সংজ্ঞার আওতায় এনে কোন আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীদের ক্ষেত্রে বিচারে স্পষ্ট পক্ষপাত দেখা গেল। পরাজিত ফ্যাসি-নাজিদের অপরাধকে genocide বলা হল, অথচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নৃশংসতাকে পরিকল্পিতভাবে অদৃশ্য করে ফেলা হল।

১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের “গণহত্যা প্রতিরোধ ও দমন কনভেনশন” (Prevention and punishment of the crime of Genocide) এই পক্ষপাতের প্রকল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। নিঃসন্দেহে এই কনভেনশন এক ঐতিহাসিক নৈতিক পদক্ষেপ ছিল, আদতে শীতল যুদ্ধের সময়কালে অজস্র আপস জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হতে দেখি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, নিজেদের ‘শুদ্ধি’ (purges) অভিযানের সমালোচনা চাপা দিতে, “রক্ষণীয়’’ (protected entities) এর সংজ্ঞা থেকে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে বাদ দেওয়ার দাবি তোলে। অন্যদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো ঔপনিবেশিক শক্তি নিশ্চিত করেছিল – অর্থনৈতিক ধ্বংস বা কাঠামোগত দুর্ভিক্ষ গণহত্যা (genocide) হিসেবে যেন স্বীকৃতি না পায়। সুতরাং সংজ্ঞাটি সীমিত হয়ে হয়ে যা দাঁড়াল তাতে কোনো জাতীয়, জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলে তবেই তাকে genocide বলা যাবে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলো বাদ পড়ল; দুর্ভিক্ষ, বাধ্যতামূলক শ্রম, এবং গণ-উচ্ছেদের মতো কাঠামোগত হিংস্রতা অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুরু থেকেই গণহত্যার (genocide) আইনি শ্রেণিকরণ নিষ্পন্ন হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে—নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়-প্রদর্শন বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এতে ছিল না2।

উদারনৈতিক আইনবাদ : পক্ষপাত ও সীমাবদ্ধতা

সীমিত আইনি ধারণা ও তদজাত পদক্ষেপগুলি একেবারেই অপর্যাপ্ত ও অক্ষম। গণহত্যাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত (অর্থাৎ দুর্বৃত্ত নেতা) উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। তেমনি কিছু ভয়ানক ঘটনার উদাহরণের মধ্যে সীমায়িতও করা যায় না। জেনোসাইডকে বুঝতে হবে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের কাঠামোগত পরিণতি হিসেবে।

পুঁজিবাদের জন্মই ঘটে হিংস্রতার ভেতর দিয়ে। ক্যাপিটাল-এ মার্ক্স দেখিয়েছেন কীভাবে এই ব্যবস্থার “আশারঞ্জিত ঊষা” (rosy dawn)3 আসলে রক্তে রঞ্জিত—আমেরিকা দখল, দাসব্যবসা, কৃষকদের উৎখাত, এবং আদিবাসীদের গণহত্যার ইতিহাস এর সাক্ষী। তিনি এই প্রক্রিয়াকে বলেছিলেন “আদিম পুঞ্জীভবন”4 (primitive accumulation) — মজুরিশ্রম এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য হিংস্র শর্ত। এই প্রেক্ষাপটে জেনোসাইড সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী বলয়ের বাইরের কোনো ‘অস্বাভাবিক’ ঘটনা নয়; বরং তার অন্যতম স্বাভাবিক ভিত্তি।

উদারপন্থী কাঠামো এই বাস্তবকে ধোঁয়াটে ক’রে গণহত্যাকে এমন এক বিচ্যুতি বা অস্বাভাবিকতা হিসেবে উপস্থিত করে। মনে হয় তা যেন তথাকথিত “স্বাভাবিক” প্রগতির বাইরে ঘটে যাওয়া একটা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা। ইতিহাস সাক্ষী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বসতিস্থাপনকারী (settler) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি গড়েই উঠেছে জেনোসাইডের উপরে দাঁড়িয়ে; ব্রিটিশ শাসনে ভারতে একের পর এক দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে; আলজেরিয়া থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলো ছিল পদ্ধতিমাফিক হত্যাযজ্ঞে রক্তাক্ত — প্রশ্ন ওঠাই তো স্বাভাবিক; পুঁজিবাদের যুক্তিক্রম থেকে গণহত্যাকে আলাদা ক’রে কীভাবে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করা সম্ভব?

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও কোনো নিরপেক্ষ সালিশীসভা নয়, যার দায় শুধু “গণহত্যা ঠেকাতে ব্যর্থ” হওয়ার। বিপ্রতীপে, প্রায়শই রাষ্ট্র নিজেই গণহত্যার প্রত্যক্ষ নায়ক, অথবা অপরাধীদের রক্ষক বা মদতদাতা। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক, কিংবা আশির দশকে গুয়াতেমালার রাষ্ট্র — দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে শাসক শ্রেণি বিরোধী শক্তি দমন করতে, জমি ও সম্পদ কুক্ষিগত করতে এবং আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে গণহত্যার আশ্রয় নেয়।

আন্তর্জাতিক আইনও কোনো দৈবাদ্দিষ্ট প্রতিষেধক নয়; শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের স্বাভাবিক প্রতিফলন হিসেবেই কাজ করে। জাতিসংঘের গণহত্যা-বিরোধী কনভেনশন সবসময় বাছাই করে প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং ভুক্তভোগী নির্ধারিত হয়েছে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) প্রধানত আফ্রিকান নেতাদের বিচার করেছে, অথচ মার্কিন, ইসরায়েলি বা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অপরাধকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। উদারপন্থী আইনি শৃঙ্খলার ভেতর গণহত্যা সবসময় হেরে যাওয়া শত্রুর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়, বিজয়ীদের নয়।

উপনিবেশবাদ ও গণহত্যা

উপনিবেশবাদ ও গণহত্যার সম্পর্ক মৌলিক ও আবশ্যিক। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বসতিস্থাপনকারী (settler) ঔপনিবেশিক সমাজগুলো টিকে ছিল আদিবাসীদের পদ্ধতিমাফিক নিশ্চিহ্নকরণের উপর5। উত্তর আমেরিকায় ভূমিলোভী বসতকারীরা রাষ্ট্রীয় মিলিশিয়ার সহায়তায় নেটিভ উপজাতি ধ্বংসের অভিযান চালিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ‘টেরা নালিয়াস’—অর্থাৎ “শূন্য ভূমি”র ধারণা তৈরিই হয়েছিল গণহত্যা, হিংস্র উচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসকার্যকে আড়াল করার জন্য।

বিচ্ছিন্ন নৃশংসতা ছিল না এসব – পুঁজিবাদী কৃষির জন্য জমি দখল, আদিবাসীদের যৌথ সম্পত্তি ভেঙে ফেলা এবং নতুন ভূখণ্ডকে পুঁজির পুঞ্জীভবনের চক্রে টেনে আনার জন্য পরিকল্পিত অপরিহার্য পদক্ষেপ। মার্ক্স ও এঙ্গেলস লক্ষ্য করেছিলেন যে, পুঁজিবাদের বিস্তার প্রায়শই “পুঁজিপূর্ব” সমাজগুলির ধ্বংস দাবি করেছে—এবং তা ঘটেছে নির্মমভাবে। এঙ্গেলস, ভারতে ব্রিটিশ শাসন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, কৃষকদের উপর কর ও দুর্ভিক্ষের বোঝা চাপিয়ে যে “দুঃখজনক, হীন ও অসহায়” অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা স্বীকার করেছিলেন, যদিও পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতার কারণে একে এক ধরনের “অগ্রগতি” হিসেবেও দেখেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি ও শ্রমের দখলদারির তাগিদে বারবার জেনোসাইড হয়েছে। নামিবিয়ায় ১৯০৪–০৮ সালে জার্মানদের হাতে হেরেরো ও নামা জনগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্নকরণ বিংশ শতাব্দীর নাৎসি কৌশলের প্রত্যক্ষ পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে; জোরখাটানো শ্রমশিবির, চিকিৎসা-গবেষণার নামে চূড়ান্ত বর্বরতা এবং অবাধ নির্মূলীকরণ। ইতিহাসবিদ ইউর্গেন সিমেরার লক্ষ্য করেছিলেন, এই ঔপনিবেশিক নৃশংসতাই পরবর্তীতে নাৎসি গণহত্যার “প্রয়োগশালা” হিসেবে কাজ করেছিল6।

উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র তো বিস্তার প্রক্রিয়া হতে পারেনা, প্রায়শই উদারবাদী ঐতিহাসিকরা যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, একে ‘আলোকায়ন প্রক্রিয়া’ বলে মহিমান্বিত করে গণহত্যাগুলিকে আড়াল করেছেন। আসলে জেনোসাইডের মাধ্যমে উপনিবেশের সামাজিক জগৎকে স্বার্থমাফিক পুনর্গঠন করার এক প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছিল, পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে যার অঙ্গাঙ্গী যোগ।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে গণহত্যা (উনিশ শতকের শেষ ভাগ – বিশ শতকের মধ্যভাগ)

আমেরিকা ও অস্ট্রালেশিয়ার ঔপনিবেশিক জেনোসাইডগুলি ছিল পুঁজিবাদের নৃশংস জন্মপর্ব, আর উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুগে দেখি তার পূর্ণ পরিণত রূপ। এই সময়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি আফ্রিকা ও এশিয়াকে ভাগ করে নেয় এবং আধুনিক গণহত্যাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক, সামরিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়াগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে গড়ে তোলে। লেনিন তাঁর “সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর” গ্রন্থে7 আগেই উল্লেখ করেছিলেন যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বিশ্বকে নতুন বিজয়যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এই যুগের জেনোসাইডগুলি সেই পর্যবেক্ষণকেই সঠিক প্রমাণ করে। রাষ্ট্র ও কোম্পানি উভয়ের প্রণোদনায় পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ এক পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি-সঞ্চয়ের যুক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল এই প্রক্রিয়া।

রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত শাসনাধীন ‘কঙ্গো ফ্রি স্টেট’ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “মানবতাবাদী মিশন”-এর ছদ্মবেশে বেলজিয়াম রাবার, হাতির দাঁত ও খনিজ দখলের লক্ষ্যে রীতিমতো সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হত্যাযজ্ঞ, বলপূর্বক শ্রম আদায় ও ঔপনিবেশিক নাশকতায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি কঙ্গোবাসী মারা যায়8। ছিন্নভিন্ন হাতের আলোকচিত্র প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা হত। দাবি করা হতো প্রতিটি গুলিই লক্ষ্যবস্তু ভেদ করেছে – কোন বুলেটের অপচয় হয়নি। জাতিগত আধিপত্য ও পুঁজিবাদী যুক্তির এক বিকৃত মিশ্রণের প্রতিফলন হয়ে ইতিহাসে থেকে যাবে এইসব অপকীর্তি। কঙ্গোর জেনোসাইড কোনো “জাতি – গোষ্ঠীর” ছিল না; নিখাদ আধুনিক এই বর্বরতা পণ্য, বাজার ও ইউরোপীয় শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল।

সমান তাৎপর্যপূর্ণ হেরেরো ও নামা জনগণের (১৯০৪–১৯০৮) জেনোসাইড (বর্তমান নামিবিয়া) সংঘটিত হয়। জার্মান শাসক বাহিনী, জমি দখলের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহের প্রত্যুতরে ঘোষণা করে, প্রত্যেক সশস্ত্র বা নিরস্ত্র হেরেরোকে হত্যা করা হবে বা মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল9। পরবর্তী কালে নাৎসিদের অধীনে ঘটা জেনোসাইডের সমুন্নত কৌশলগুলির পূর্বাভাস দেয় এই ঘটনা। আফ্রিকায় নিযুক্ত জার্মান সামরিক-প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিক কর্মীরাই পরে নাৎসি শাসনে অংশ নেয়। হেরেরো জেনোসাইড ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ —-কীভাবে ঔপনিবেশিক “আধুনিকতার গবেষণাগার” ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের গণহত্যামূলক যুক্তির বীজতলা প্রস্তুত করেছিল।

১৯১৫–১৬ সালে অটোমান শাসনের অধীনে সংঘটিত আর্মেনীয় গণহত্যা একইভাবে সাম্রাজ্য, জাতীয়তাবাদ ও পুঁজিবাদী পুনর্গঠনের আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিফলিত করে10। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অজুহাতে ইয়ং তুর্ক সরকার এক সমজাতীয় জাতিরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নেয়। নির্বাসন, মৃত্যু-মিছিল ও হত্যাযজ্ঞে এক মিলিয়নেরও বেশি আর্মেনীয় প্রাণ হারান। উদারপন্থী মূলধারার আলোচনায় জাতিগত ঘৃণাই গুরুত্ব পায়। কিন্তু বস্তুবাদী বিশ্লেষকদের কাছে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে ভেঙে পড়া অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে অভ্যন্তরীণ “শুদ্ধিকরণ”-এর মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব মজবুত করার চেষ্টা করেছিল। এই জেনোসাইড ছিল একইসঙ্গে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল ও বহুজাতিক অটোমান প্রান্তগুলিকে একটি জাতীয় পুঁজিবাদী কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার বুর্জোয়া কৌশল।

এই পর্বের সবচেয়ে কুখ্যাত জেনোসাইডের উদাহরণ নিঃসন্দেহে নাৎসি হলোকাস্ট। কিন্তু একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হলে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি কাঠামোর সঙ্গে এর সম্পর্ককে অস্বীকার করা হবে। হিটলারের “Generalplan Ost” জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের (lebensraum) জন্য স্লাভ মানুষকে ধ্বংস করার ও দাস বানানোর পরিকল্পনা11 — স্পষ্টতই যা আমেরিকার সীমান্ত সম্প্রসারণ বা আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক দখলের প্রতিচ্ছবি। ইহুদি, রোমা ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পদ্ধতিগত ও শিল্পায়িত (industrialised) জেনোসাইড যুদ্ধ12, সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সম্পদ দখলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। গভীর অর্থে, ফ্যাসিবাদ ছিল ইউরোপের স্ববলয়ে ঔপনিবেশিক কৌশলের প্রয়োগ। এমে সেজ্যার একে সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন – “হিটলার যা শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে করেছে, ইউরোপ তা আগেই মেনে নিয়েছিল কারণ তা কেবল অ-ইউরোপীয় জনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন তা ইউরোপেই প্রয়োগ হলো… তখন তারা একে বর্বরতা আখ্যা দিল।”13

একইভাবে ১৯৩০–৪০-এর দশকে, মূলত কাঁচামাল ও বাজারের সন্ধানে জাপানি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ চিন, কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ‘জেনোসাইডাল ভায়োলেন্স’ এর ছাপ রেখে যায়। এই নির্মমতার সবচেয়ে জঘন্য উদাহরণ ১৯৩৭ সালের নানজিং হত্যাযজ্ঞ। জাপানি সেনারা প্রায় দুই লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, শহরটিকে পরিণত করে মৃত্যুকূপে। একই সঙ্গে অসংখ্য নারীকে ধর্ষিতা ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়14। নানজিং-এর এই রক্তাক্ত অধ্যায় কেবল এক শহরের ইতিহাস নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের সামরিকীকৃত বর্ণবাদী চরিত্রের নগ্ন প্রকাশ। এই হিংস্রতার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যও স্পষ্ট—জনগণের মনে এমন এক সন্ত্রাস সঞ্চার করা, যাতে ভয়ে তারা চুপচাপ শাসকের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়।

উপনিবেশ-উত্তর ও শীতল যুদ্ধের গণহত্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে পড়লেও জেনোসাইড থামেনি। বরং ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির উত্থানকাল এক নতুন ধরনের জেনোসাইড তরঙ্গের সাক্ষী হল। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি বজায় রেখেই ডি-কলোনাইজেশনের যুগে তা ভিন্ন এক আকার নিল — জেনোসাইড হয়ে উঠল তার আবশ্যিক হাতিয়ার ।

১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষকে ধরা যাক। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কিছুকাল আগে সংঘটিত হলেও এটি শেষপর্যায়ের ঔপনিবেশিক শাসনের জেনোসাইড নকশার পূর্বাভাস দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যান। ফসলহানি নয়, বরং ব্রিটিশ নীতির কারণে—চাল বাজেয়াপ্তকরণ, যুদ্ধকালীন মুনাফাখোরি এবং পরিকল্পিত অবহেলা। অমর্ত্য সেন ও অন্যদের বিশ্লেষণে এটি ছিল “অধিকার ব্যর্থতার” (entitlement failure) উদাহরণ15। এর রাজনৈতিক- অর্থনীতিটি ব্যখ্যা করলে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন তার সৈন্যদের খাদ্য যোগান ও শস্য মজুত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, অথচ উপনিবেশের দরিদ্রজনকে না খেয়ে মরতে বাধ্য করেছিল। চার্চিলের কুখ্যাত মন্তব্য—“ভারতীয়রা খরগোশের মতো বংশবিস্তার করছে”—প্রমাণ করে কী গভীর জাতিগত ঘৃণা এমন কাঠামোগত গণহত্যার ভিত্তি গড়েছিল।

শীতল যুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৫–৬৬ সালের কমিউনিস্ট হত্যাযজ্ঞ এক নৃশংস উদাহরণ16। মার্কিন-সমর্থিত অভ্যুত্থানের পর সুহার্তোর শাসনকালে সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও প্যারামিলিটারিদের আক্রমণে প্রায় দশ লক্ষ সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট, শ্রমিক সংগঠক ও জাতিগতভাবে চৈনিক বংশোদ্ভূত মানুষ নিহত হন। ওয়াশিংটন নামের তালিকা প্রকাশ করে এই হত্যাযজ্ঞকে “মুক্ত বিশ্বের” (free world) বিজয় হিসেবে উদযাপন করেছিল। এখানে গণহত্যা কেবল জাতিগত শুদ্ধিকরণ ছিল না, ছিল শ্রেণি-নিধন—ইন্দোনেশিয়ায় পুঁজিবাদ নিরাপদ রাখতে সংগঠিত আকারে বামপন্থীদের ধ্বংসসাধন। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলির একটি যেখানে জেনোসাইড ছিল প্রতিবিপ্লবী কৌশল।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মৃতের সংখ্যা তিন লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত অনুমান করা হয়। যদিও একে প্রায়ই জাতিগত-জাতীয় সংঘাত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, প্রকৃতপক্ষে এটি পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার প্রতিফলন ছিল: বাঙালি মেহনতী জনগণকে ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দমন সহ্য করতে হয়েছিল, এবং সেনাবাহিনীর জেনোসাইড সেই শ্রেণিগত কাঠামো রক্ষার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।17

লাতিন আমেরিকায় ১৯৮০-এর দশকে গুয়াতেমালায় মায়া জনগণের জেনোসাইড দেখায় কীভাবে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের নামে জাতিগত নিধন ঘটানো হয়েছিল। মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে– গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাতে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষভাবে নিশানা করা হয়েছিল কারণ তাঁদের অস্তিত্বই পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণ ও ভূমি নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।18 নৃতত্ত্ববিদ ভিক্টোরিয়া স্যানফোর্ড একে বলেছেন “জেনোসাইডের রাজনৈতিক অর্থনীতি”।19

কম্বোডিয়ায় খেমের রুজ শাসনের প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও, এই তালিকার আরেক ট্র্যাজেডি। পল পটের শাসন (১৯৭৫-১৯৭৯) দেশবাসীকে বলপূর্বক গ্রামাঞ্চলে নির্বাসিত করে কৃষির সমবায়ীকরণ করে এবং অনুমিত শ্রেণিশত্রুদের খুন করে সমাজের রূপান্তর করার দোহাই দিয়েছিল। প্রায়ই একে “এশীয় বর্বরতা” হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও এর আসল শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় কম্বোডিয়ার প্রান্তিক সংযুক্তি, দীর্ঘ দশকব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (বিশেষত মার্কিন বোমাবাজি) এবং কৃষক-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের ব্যর্থতায়। বৈশ্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন বিকৃত, আমলাতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী এক সমাজ পরিবর্তন প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই জেনোসাইড ।

উদাহরণের প্রতুলতা প্রমাণ করে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হলেও জেনোসাইড শেষ হয়নি। বরং উপনিবেশোত্তরকাল ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দেশীয় শাসক শ্রেণি উভয়ই একে শস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে — কখনো কমিউনিজম দমন করতে, কখনো নতুন জাতিরাষ্ট্র গড়ে তুলতে, আবার কখনো পুঁজিবাদী চাহিদা অনুযায়ী সমাজের হিংস্র পুনর্গঠনের কাজে।

ফিলিস্তিন: জেনোসাইডের আবহে প্রাণধারণ, নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই

ফিলিস্তিন শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এক ভূখণ্ড যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গণবিলুপ্তির ছায়ায় বেঁচে থাকে। গাজায় যা ঘটছে, তা হঠাৎ করে শুরু হওয়া হিংস্রতার বিস্ফোরণ নয়— শতবর্ষব্যাপী শোষণ ও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা। ১৯৪৮ সালের নাকবা থেকে শুরু করে, ১৯৬৭-এর সামরিক দখলদারিত্ব, ২০০৭ সালের অবরোধ, আর এখন ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলমান ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণ—প্রতিটি ধাপে শুধু প্রাণহানি নয়, ফিলিস্তিনি সমাজের বুননকেই ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে: ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, চাষের জমি, কর্মস্থল, সর্বোপরি—আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্নকে।

কেবল মিসাইল ও ধ্বংসস্তূপের খেলা নয় এই আক্রমণ। এর গভীর লক্ষ্য হলো সমাজ টিকিয়ে রাখার সমস্ত উপকরণগুলি ধ্বংস করে দেওয়া। অর্থনীতিবিদ সারা রয় একে বলেছেন “ডি-ডেভেলপমেন্ট”—পরিকল্পিতভাবে একটি সমাজকে উল্টো পথে হাঁটানো।20 গাজাকে যাতে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়, গাজাবাসী যাতে নিজেরা নিজেদের খাবার জোগাতে, কাজ করতে, গড়তে বা ভবিষ্যতের কল্পনা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মৃত্যুর সংখ্যা ৬৪ হাজার ছাড়িয়েছে।21 এই চিত্র ভীতিকর কিন্তু অসম্পূর্ণ। কয়েক সেকেন্ডে মুছে যাওয়া পুরো পরিবার, তাঁবুতে বেঁচে থাকা ক্ষুধার্ত শিশু, অস্ত্রোপচারের অভাবে ধুঁকতে থাকা আহত মানুষ, ওষুধের অভাবে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দীর্ঘ রোগাক্রান্ত মানুষ —সমস্ত মিলিয়ে এক অবিশ্বাস্য অমানবিক এক পরিস্থিতি । বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজার দুই-তৃতীয়াংশ ভবন ধ্বংসস্তুপে পরিণত22, আর প্রায় ৮৬ শতাংশ কৃষিজমি কর্ষণ-অযোগ্য23। জাতিসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক (IPC) ঘোষণা করেছে—গাজার প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী চরম খাদ্য-অভাবের মধ্যে দিন গুজরান করছেন।24 এই অনাহার কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; অবরোধ, বোমাবর্ষণ, সীমান্ত বন্ধ, আর খাদ্যব্যবস্থার নাশ— একটি নিখুঁত ধ্বংস পরিকল্পনা।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে যে গাজায় জেনোসাইড চলছে। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞরাও সতর্ক করেছেন: “জেনোসাইড ঠেকাতে সময় ফুরিয়ে আসছে।”25 আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সতর্কতা সত্ত্বেও বোমাবর্ষণ চলছেই, সীমান্ত বন্ধই রয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষ তীব্রতর হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের বিপর্যয় শুধু গাজায় সীমাবদ্ধ নয়। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও একই সাথে চলছে দখলদারদের হামলা, ঘরবাড়ি ভাঙা, বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ। হিংস্রতা এখানে খানিকটা ধীর গতির, কিন্তু একইরকম বিধ্বংসী — ফিলিস্তিনিদের টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলার এ এক কৌশল, যাতে তাঁদের ভূমি দখল করা সহজ হয়, সমাজকে খণ্ডিত করে মুঠোয় নিয়ে আসা যায়।

ইসরায়েলি রাজনীতির মূল পরিকল্পনায় রয়েছে মানুষকে মানবেতর করে দেখানোর ভাষার খেলা। ফিলিস্তিনি মানেই “সন্ত্রাসী” তা শুধু নয়, সমগ্র জনসংখ্যাকে অপরাধী ছাপ দেওয়াও শুধু নয়, তাঁদের নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর প্রাণী হিসেবে দাগিয়ে দিতে পারলে জেনোসাইড সহজেই “আত্মরক্ষা” হিসেবে বৈধতা পায়। ইসরায়েলের বড় বড় নেতাদের প্রকাশ্য বক্তব্যগুলি ইতিমধ্যেই ICJ ‘গণহত্যামূলক উস্কানি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যুদ্ধকালীন উন্মত্ততা নয় মোটেও —এ এক সচেতন কৌশল, যেখানে গণমাধ্যম, আইন, আর জাতীয় আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় গোটা ইসরায়েলি সমাজকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আক্রমণের প্রভাব ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনীতির তাৎপর্য অপরিসীম। অস্ত্র সরবরাহ, কূটনৈতিক সুরক্ষা, জাতিপুঞ্জে ভেটো—সবই ধ্বংসযন্ত্রের অংশ। যুদ্ধ ও পুনর্গঠন থেকে যে মুনাফা তৈরি হয়, তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বে, অথচ এর সমস্ত বোঝা বহন করেন ফিলিস্তিনের দরিদ্র জনগণ।

এ জন্য ফিলিস্তিনের সংকটকে “দুই পক্ষের সংঘর্ষ” বলে ব্যাখ্যা করা ইতিহাসবিরোধী। এ এক দমন-কাঠামো—ঔপনিবেশিক দখল, জাতিগত বঞ্চনা ও সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা। লক্ষ্য শুধু দখল নয়, বরং পুরো জাতিকেই ইতিহাস ও তার নিজস্ব ভূমি থেকে মুছে ফেলা। এই হল জেনোসাইড —যাকে আইনী সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষের প্রতিদিনের জীবন-অভিজ্ঞতা, যাঁরা প্রতিদিন বোমা অবরোধ আর মৃত্যুকে অতিবাহিত করেন, ক্ষুধার্ত সন্তানের লাশে মাটি দেন, বিপন্ন উচ্চারণেও প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন তাঁদের অস্তিত্বের অধিকার।

নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন ও সমকালীন জেনোসাইড

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়নের বিজয়, ইতিহাসে আরেকটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছে। বাজারমুখী উদারীকরণ, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (Structural Adjustment) এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভাঙন গোটা বিশ্বে বৈষম্য ও অস্থিরতাকে আরও গভীর মাত্রা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জেনোসাইডগুলি কোনো কালানৌচিত (anachronistic) বিচ্ছিন্নতা নয়, বৈশ্বিক পুঁজিবাদের পুনর্গঠনের অপরিহার্য অংশ ।

১৯৯৪ সালের রোয়ান্ডার গণহত্যা নব্য-উদার বাস্তবতার এক নজির। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হাবিয়ারিমানার হত্যা ছিল সূত্রপাত মাত্র, গভীরতর কারণ নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক আমলে দশকের পর দশক ধরে জাতিগত বিভাজনের কৃত্রিম নির্মাণ, আইএমএফের চাপানো ব্যয়সংকোচনীতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পতনে। ওই সংকট মূহুর্তে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে অভিজাত শ্রেণি হুতু-জাতীয়তাবাদকে উসকে দেয়। পরিণতি প্রায় দশ লক্ষ তুতসি ও উদারপন্থী হুতুদের নির্মম হত্যা। পাশ্চাত্যের শক্তিগুলি ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষাতেই মনোযোগী ছিল; তারা নীরব দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে জেনোসাইড কেবল ‘গোষ্ঠী ঘৃণা’র বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং কাঠামোগত সংকটের হিংস্র প্রতিক্রিয়া। যেখানে সাম্রাজ্যবাদী উদাসীনতা ও প্রত্যক্ষ স্বার্থান্বেষিতা এই ভয়ংকর পরিণামে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।26

২০০০-এর দশকে দারফুরে, সুদানি সরকার অ-আরব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেনোসাইড ও গণ-উচ্ছেদ শুরু করেছিল জানজাওয়িদ নামে পরিচিত যোদ্ধাগোষ্ঠীর সহযোগিতায়। এখানে সংঘাত কেবল জাতিগত বৈরিতায় সীমাবদ্ধ ছিল না; এর কেন্দ্রে ছিল ভূমি, জল ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ।27 বিশেষত এই অঞ্চল মরু-আগ্রাসন ও খরায় বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। অনেক গবেষক28 29একে ইতিহাসের প্রথম “ক্লাইমেট-জেনোসাইড” বলেও আখ্যায়িত করেছেন। একইভাবে, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নিপীড়ন, সামরিক স্বৈরশাসন, বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ জমি ও সম্পদের দখলদারির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।30 আরো একবার দেখা যায়, পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রকল্প ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিংস্রতার ভিত গড়ে দেয় আর ধর্ম ও জাতিগত পরিচয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন একইসঙ্গে উৎপন্ন করেছে “স্লো জেনোসাইড”—যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোনো তাৎক্ষণিক রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞে নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য, উচ্ছেদ, এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের দৈনন্দিন হিংস্রতায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের চাপানো ‘কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি’ বৈশ্বিক দক্ষিণের বহু দেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্যনিরাপত্তাকে ধ্বংস করেছে, চলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীদের মৃত্যুমিছিল, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক কারাবন্দিত্ব, ব্রাজিলে আদিবাসী জীবিকার ধ্বংস—সবই এই গভীর সংকটের প্রতিফলন।

নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়নের ফলে “স্লো জেনোসাইড” আজ এক বৈশ্বিক বাস্তবতা। জেনোসাইড এখানে দৃশ্যমান হত্যাযজ্ঞ নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্তর্লীন এক সুসংগঠিত আপাত-অদৃশ্য হত্যাপ্রণালী— বেঁচে থাকার অধিকার যেখানে নি:শব্দে প্রতি মুহূর্তে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের কাছ থেকে।

অতএব উদারনৈতিক নৈতিকতাবাদ ও মানবতাবাদী শ্লোগানের বাইরে গিয়ে জেনোসাইডকে একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ হিসেবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে বর্ণনা করেছিলেন “বুর্জোয়ার কার্যনির্বাহী কমিটি” হিসেবে। জেনোসাইডের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রেফারি নয়, প্রায়শই গণবিনাশের সক্রিয় সংগঠক। ঔপনিবেশিক নামিবিয়া, নাৎসি জার্মানি কিংবা সমকালীন মিয়ানমার—সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্র তার প্রশাসনিক যন্ত্র, সামরিক বাহিনী ও মতাদর্শিক কাঠামো ব্যবহার করেছে জেনোসাইডকে বাস্তবায়িত করতে। উদারপন্থী আলোচনায় প্রচলিত “রাষ্ট্রের ব্যর্থতা” ধারণাটি বিভ্রান্তিকর; বাস্তবে গণহত্যা রাষ্ট্রের সাফল্যের নিদর্শন—অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা শ্রেণি বা জনগোষ্ঠীকে কার্যকরভাবে দমন করা।

জেনোসাইডকে বোঝা যায় প্রাসাদ থেকে পরিচালিত শ্রেণিসংগ্রামের চরম রূপ হিসেবে। শাসক শ্রেণি যখন মুনাফার সংকটে পড়ে বা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করে, তখন তারা প্রায়ই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে—যাদের তারা সম্ভাব্য প্রতিরোধশক্তি হিসেবে দেখে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৫–৬৬ সালে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের গণহত্যা (প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু) কোনো অযৌক্তিক সহিংস বিস্ফোরণ ছিল না, ছিল সুচিন্তিত প্রতিপক্ষ-দমন অভিযান। উদ্দেশ্য ছিল সুহার্তোর নিউ অর্ডার শাসনের অধীনে পুঁজিবাদী উন্নয়নকে সুরক্ষিত করা—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এতে প্রত্যক্ষ সমর্থন যুগিয়েছিল।

গ্রামসির আধিপত্যের (hegemony) ধারণা স্পষ্ট করে কীভাবে গণহত্যার প্রকল্প জনসমর্থন লাভ করে। জোরজবরদস্তি যথেষ্ট নয়; শাসক গোষ্ঠীকে এমন মতাদর্শ তৈরি করতে হয় যা জনগণের দৈনন্দিন ক্ষোভ ও উদ্বেগের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি জনগোষ্ঠীবিনাশের স্বপক্ষে জনসমাবেশের বাহন হয়ে ওঠে। নাৎসি জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ক্ষোভ ও ১৯৩০-এর দশকের অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে ইহুদি-বিরোধী দোষারোপকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। একইভাবে, রোয়ান্ডায় জমি-সংকটের কারণে কৃষকের হতাশা তুতসিদের প্রতি ঘৃণায় রূপ নেয়। সুতরাং, গণহত্যা শুধুই রাষ্ট্রচালিত উদ্যোগ নয় বরং এক প্রকার আধিপত্যবাদী (hegemonic) প্রকল্প। মতাদর্শ শুধু চিন্তায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বাস্তবে অনুশীলিত ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে চায়। জেনোসাইডের মতাদর্শ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে “অবমানবিক” স্তরে নামিয়ে এনে বর্ণনা করে —জনমানসে ভীতি আছে এমন তুলনা যেমন ক্ষতিকারক ইঁদুর, তেলাপোকা বা বিষাক্ত আগাছা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—যাতে তাদের নির্মূলীকরণকে সামাজিক ভাবে বেঁচে থাকার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বৈধ মনে হয়। এই মতাদর্শ হঠাৎ জন্মায় না; শাসক শ্রেণি ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিদ্যালয়, গণমাধ্যম, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) যা বৃহত্তর পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এইধরনের অবমানবিকীকরণের কাঠামো গড়ে তোলে।

সমকালের চ্যালেঞ্জ

একবিংশ শতাব্দী জেনোসাইডের চালচিত্র ক্রমাগত বদলে দিচ্ছে। স্লো জেনোসাইড, আগ্রাসী মুনাফাকলের নাম উন্নয়ন। প্রত্যক্ষ ফল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মরুবৃদ্ধি ও সম্পদক্ষয়। বহু অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে—যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে দক্ষিণ বিশ্বে। সরাসরি নিধন নয়। ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মৌলিক শর্ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে — যা রাফায়েল লেমকিন প্রথম বর্ণনা করেছিলেন জেনোসাইড হিসেবে: “জীবনের মৌলিক ভিত্তির ধ্বংস।” প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকার যাযাবর জনগোষ্ঠী, এবং দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলীয় জনগণ এই ধ্বংসের করুণতম শিকার।

অভিবাসন সংকট ও সামরিকীকৃত সীমান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুযাত্রায় ঠেলে দিয়েছে। ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়া, মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে জলশূন্যতায় মৃত্যু, কিংবা সরাসরি গুলি—এসব দুর্ঘটনামাত্র নয়; এগুলো রাষ্ট্র-স্বীকৃত হত্যানীতি। উদ্দেশ্য একটাই– অভিবাসনকে অপরাধ সাব্যস্ত করা এবং বৈশ্বিক বৈষম্য বজায় রাখা।

ডিজিটাল প্রযুক্তি, তথ্য সংগ্রহ ও অ্যালগরিদমিক প্রোফাইলিং নতুন উপায়ে জনগণকে চিহ্নিত, কলঙ্কিত ও অবদমিত করছে। প্রেক্ষাপট যখন শিনজিয়াং বা ফিলিস্তিন তখন এই প্রযুক্তি সরাসরি জেনোসাইডের যন্ত্র। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক নিশ্চিহ্নকরণের বেনজির নৃশংসতার সাক্ষী থাকছে একুশ শতক।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে। বিচার প্রক্রিয়ার ভণ্ডামি নিয়েও নতুন করে বলার কিছু নেই। আফ্রিকান নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ অপরাধের দিকে চোখ বুজে থাকাটা স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। এর প্রকৃত জবাবদিহি চাইতে হবে সর্বস্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, শুধুমাত্র তার প্রান্তিক এজেন্টদের বিরুদ্ধ বিচার করে নয়।

উত্তর-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণহত্যা: দ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা

আমাদের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা সেই সমস্ত সমাজগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত না করি যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বা উত্তর-পুঁজিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কারণ সেই অভিজ্ঞতা দেখায় আমলাতান্ত্রিক শাসন, কর্তৃত্ববাদ ও বিপ্লবী আন্দোলনের অবক্ষয় কীভাবে জেনোসাইডের জন্ম দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন আমলে বলপূর্বক সমবায়ীকরণ, গণ-নির্বাসন ও কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণ নির্বাপিত করেছে। ইউক্রেনীয় দুর্ভিক্ষ (১৯৩২–৩৩), হোলোদোমর যার নাম, এখনো বিতর্ক তার পিছু ছাড়েনি। পশ্চিমা বর্ণনা একে স্বভাবতই সচেতন জেনোসাইড হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ছিল একটি নিরীক্ষা। একদিকে আমলাতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা ও উপর থেকে শ্রেণিযুদ্ধ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাও ও অসম উন্নয়নের চাপ, এগুলিকে সামলাতে পারেনি নবগঠিত সোভিয়েত। তথাপি স্বীকার করতেই হবে শ্রমিক গণতন্ত্র বিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর শর্ত প্রস্তুত করে ফেলেছিল।

চীনে, গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড (১৯৫৮–৬২) দুর্ভিক্ষে কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। যদিও এটি জাতিসংঘের সংকীর্ণ সংজ্ঞায় জেনোসাইড নয়, তবুও প্রমাণ – কীভাবে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার ও বলপ্রয়োগ ব্যাপক প্রাণহানির কারণ হতে পারে। কম্বোডিয়ায় পল পটের শাসন চরম উদাহরণ। কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ কায়েমের লক্ষ্যে খেমের রুজ, শহুরে জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যালঘুদের ওপর জেনোসাইড নামিয়ে আনে। মার্কিন বোমাবর্ষণ ও সাম্রাজ্যবাদী অস্থিতিশীলতা এই প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। কিন্তু তাতে পল পটের নিজস্ব নীতি—কর্তৃত্ববাদ ও স্বেচ্ছাচারিতা—জেনোসাইডের দায় থেকে বিন্দুমাত্র পার পেতে পারে না। 31

দেখা যাচ্ছে যে পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ করলেই জেনোসাইড বিলুপ্ত হয় না; তলা থেকে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আমলাতান্ত্রিক অভিজাতরা একই ধ্বংসাত্মক যুক্তি পুনরায় প্রয়োগ করতে পারে।

জেনোসাইড বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও মুক্তির রাজনীতি

জেনোসাইডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংগ্রামের জরুরী শর্ত হল শ্রেণি-বিভাজন অতিক্রম করে শ্রেণী-সংহতি স্থাপন করা। গণহত্যা ত্বরান্বিত হয় যখন নিপীড়িত জনগণ বিভক্ত থাকেন। জাতি, ধর্ম ও জাতিগত বিভাজন অতিক্রম করে শ্রেণি-সংহতি গড়ে তোলাই গণহত্যার আদর্শগত ভিতে আঘাত করার গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

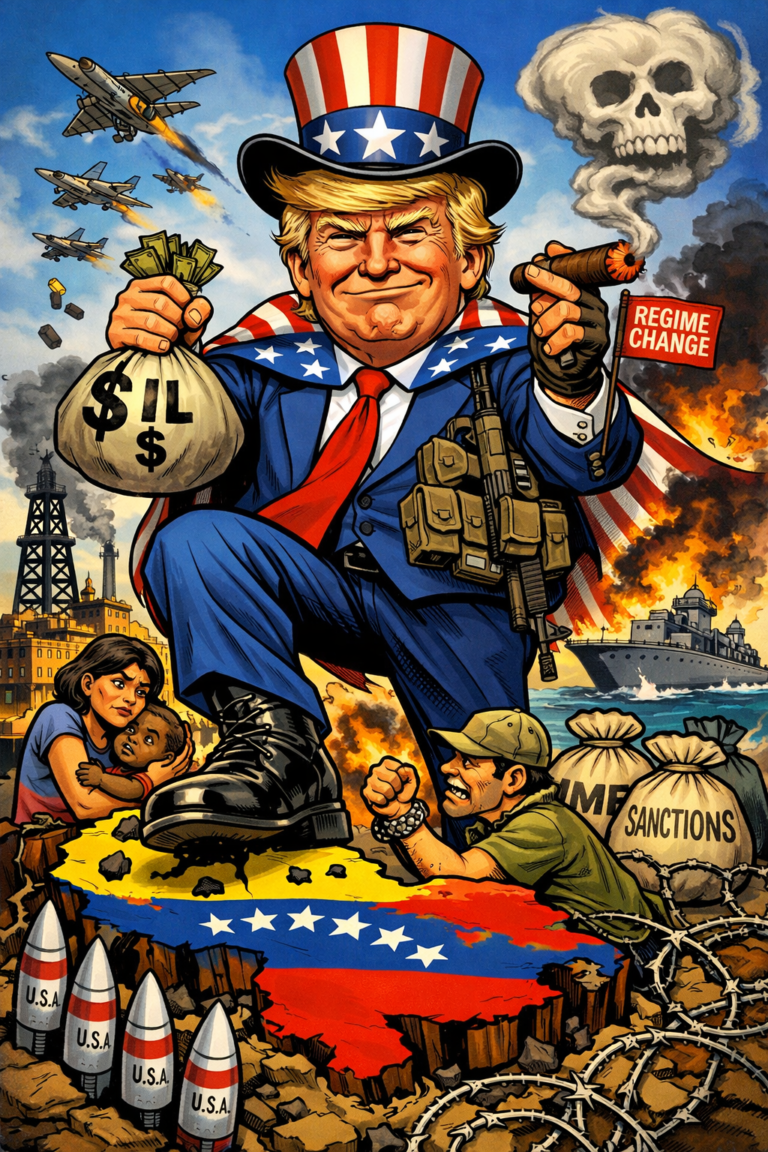

একইসাথে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ইরাক, ফিলিস্তিন, কঙ্গোর মতো অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ জেনোসাইডের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। বিরোধী অবস্থানকে অবশ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে হবে— শুধু সরাসরি সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নয়, ঘৃণ্য-ঋণনীতি ও নিষেধাজ্ঞার মতো অর্থনৈতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে।

প্রতিপক্ষীয় মতাদর্শ বা হেজেমনির বিরুদ্ধে লড়াই ভীষণ জরুরি। এর অর্থ কেবল রাজনৈতিক প্রতিরোধ নয়, বরং এমন আখ্যান নির্মাণ করা যা জেনোসাইডের মতাদর্শকে উন্মোচন করতে সক্ষম, নিপীড়িতের সমষ্টিগত মানবিক সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। বিকল্প সাহিত্য, শিল্প ও গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন। গড়ে তুলতে হবে বিকল্প হেজেমনি ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।

শেষ বিচারে জেনোসাইড কোনো ব্যতিক্রম নয়; এটি পুঁজিবাদের সংকট, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও শাসক শ্রেণির আধিপত্য কৌশলের পুনরাবৃত্ত ফল। তাই গণহত্যাবিরোধী সংগ্রামগুলোকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম হিসাবেই দেখতে হবে। একে নির্মূল করতে হলে দরকার বিশ্বব্যবস্থার বিপ্লবী রূপান্তর – পুঁজিবাদ বিলোপ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস, এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

জেনোসাইড : অতএব সুপরিকল্পিত

বারবার উল্লেখ প্রয়োজন জেনোসাইড কোনো রহস্যময় “অশুভ শক্তি”র আকস্মিক বিস্ফোরণ নয়, কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আমেরিকার আদিবাসী গণহত্যা থেকে শুরু করে হলোকস্ট, ১৯৬৫ সালের ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৯৯৪ সালের রোয়ান্ডা, দারফুর থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের স্লো জেনোসাইড —প্রতিবারই এটি উদ্ভূত হয়েছে শাসক শ্রেণি মুনাফার সংকট বা বৈধতার সংকটের রক্ষাকর্তা হয়ে।

জেনোসাইড আধুনিকতারও ব্যতিক্রম নয়; এর সবচেয়ে অন্ধকারময় যুক্তি। পুঁজির দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ এসবই জেনোসাইডের জন্মদাতা। পুঁজিবাদী ও উত্তর-পুঁজিবাদী উভয় সমাজেই এর পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে ভবিষ্যতে এর প্রতিরোধে দরকার বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী রাজনীতি।

পুঁজিবাদের জন্ম রক্ত ও হত্যায় কলঙ্কিত। আজকের গণহত্যা ঐতিহাসিক সেই রক্তধারারই আধুনিকতম স্রোত। মানবতা যদি সত্যিই মুক্তি চায়, তবে তাকে এই মৃত্যুযন্ত্র ভেঙে, নতুন ভোরের সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতেই হবে ।

তথ্যসূত্র

- Lemkin, Raphael. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944. ↩︎

- Moses, A. Dirk. The Problems of Genocide: Permanent Security and the Language of Transgression. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. ↩︎

- Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, Volume I: The Process of Capitalist Production. Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, edited by Frederick Engels, 1887. “Chapter 31.” ↩︎

- Ibid. Chapter 26. ↩︎

- Stannard, David E. American Holocaust: The Conquest of the New World. New York: Oxford University Press, 1992. ↩︎

- Zimmerer, Jürgen, and Joachim Zeller, eds. Genocide in German South-West Africa: The Colonial War (1904–1908) in Namibia and Its Aftermath. London: Merlin Press, 2008. ↩︎

- Lenin, Vladimir Ilich. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism: A Popular Outline. New York: International Publishers, 1988. ↩︎

- Hochschild, Adam. King Leopold’s Ghost. Boston: Houghton Mifflin, 1998. ↩︎

- Pretorius, Fransjohan. The History of Namibia. London: Hurst, 2010 ↩︎

- Suny, Ronald Grigor. “They Can Live in the Desert but Nowhere Else”: A History of the Armenian Genocide. Princeton: Princeton University Press, 2015. ↩︎

- Browning, Christopher. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992. ↩︎

- Traverso, Enzo. The Origins of Nazi Violence. Translated by Janet Lloyd. New York: The New Press, 2003. ↩︎

- Césaire, Aimé. Discourse on Colonialism. Translated by Joan Pinkham. New York: Monthly Review Press, 1972. ↩︎

- Chang, Iris. The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books, 1997. ↩︎

- Sen, Amartya. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press, 1981. ↩︎

- Robinson, Geoffrey B. The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018. ↩︎

- Rummel, R.J. Death by Government. New Brunswick: Transaction Publishers, 1994. ↩︎

- Grandin, Greg. The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation. Durham: Duke University Press, 2000. ↩︎

- Sanford, Victoria. Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala. New York: Palgrave Macmillan, 2003. ↩︎

- Roy, Sara. The Gaza Strip: The Political Economy of De-development. Expanded Third Edition. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 2016. ↩︎

- Associated Press/WTOP: Gaza Health Ministry says Palestinian death toll surpassed 64,000 (4 Sept 2025). ↩︎

- World Bank, Gaza Interim Damage Assessment (March 2024). ↩︎

- OCHA Humanitarian Update #311 (Aug 2025). ↩︎

- IPC Special Snapshot (July–Sept 2025). ↩︎

- ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). ↩︎

- Mamdani, Mahmood. 2002. When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton University Press. ↩︎

- Alvarez, Alex. 2017. Unstable Ground: Climate Change, Conflict, and Genocide. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ↩︎

- de Waal, Alex, ed. War in Darfur and the Search for Peace. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007. ↩︎

- Klare, Michael T. 2008. Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy. New York: Metropolitan Books. ↩︎

- Lee, Ronan. Myanmar’s Rohingya Genocide: Identity, History and Hate Speech. London: Bloomsbury, 2021. ↩︎

- Chandler, David. The Tragedy of Cambodian History. New Haven: Yale University Press, 1991. ↩︎

লেখাটির মূল সংস্করণ অনীক পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অপর্ণা ঘোষ

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

Thanks for the auspicious writeup. It actually was a leisure account it. Look complicated to far brought agreeable from you! However, how could we communicate?